هل توجد صحراء عقيمة ؟ قد يوحي المشهد الصحراوي بالفراغ والجفاف، غير أن باطنه يعج بالحياة ويخفي شبكة معقدة من التفاعلات و المعادلات البيئية…..

نعرف اليوم أكثر من أي وقت عن صحة الإنسان، و نعرف كم يعتمد الجسم أساسًا على صحة و سلامة الجهاز الهضمي وجودة الحياة الميكروبية التي يعتمد عليها حتى ….و بكل بساطة…أن يقدر على العيش. ^[1]^ فتفتح هذه الفكرة آفاقًا غنية ومحفزة، لمَّا تدعونا إلى إعادة النظر في التربة، و عدم اعتبار هذه الأخيرة مجرد «مادة خاملة» يتم استغلالها بشكل عشوائي، بل كـكائن مركب و معقد، ومصفوفة حية و علاقية.

لقد أصبحنا اليوم نملك معرفة أوسع عن صحة الإنسان، تلك الصحة التي تقوم في جوهرها على سلامة جهازه الهضمي وجودة الحياة الميكروبية (المجهرية) التي يستند إليها في أبسط مقوماته: القدرة على البقاء حيًّا^[1]^. وهذه الحقيقة، في بساطتها وعمقها معًا، تفتح أمامنا آفاقًا ثرية تدعونا إلى إعادة النظر في علاقتنا مع التربة و لو كانت على شكل رملي محض ؛ فلا نتعامل معها بوصفها «مادة خاملة» بل باعتبارها كيانًا مركّبًا ومعقدًا، ومصفوفة حيّة متشابكة العلاقات.

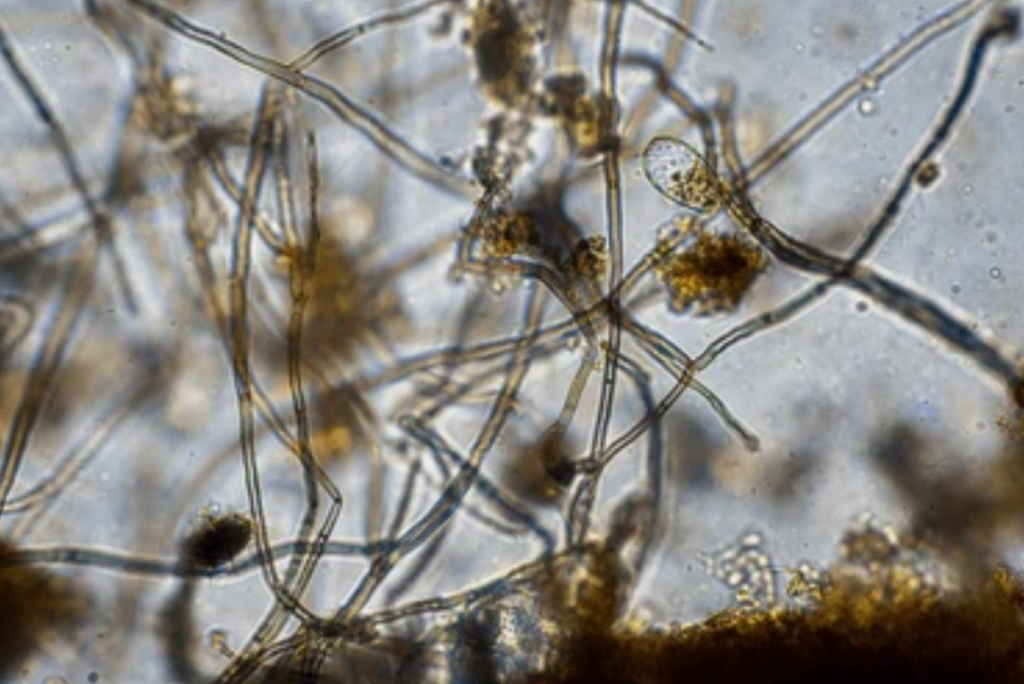

تعد التربة في المقام الأول نسيجًا من التفاعلات، وموطنًا لمليارات الأشكال الحية الظاهر منها بالعين المجردة و الدقيق، المرئي و الغير المرئي : إذ تحتوي كل حفنة تراب على تنوع بيولوجي يضاهي ذلك التنوع الموجود داخل المحيطات: البكتيريا المحللة، الفطريات الميسورية، الفيروسات المنظمة، الطحالب المجهرية، الحشرات الحافرة، الجذور الحية والمخلفات العضوية المتحللة. جميع هذه العناصر تشكل نظامًا بيئيًا شبكيًا، حيث تلعب كل نوعية دورًا، بشكل مباشر أو غير مباشر، في التوازن العام للنظام.

يمكننا الحديث إذن عن «مجتمعات» أو عن «مجموعات»، حيث تتفاعل الكائنات الحية في التربة كما يتفاعل سكان مدينة. فتُشكل الفطريات شبكات تحت الأرض تشبه بنية الاتصالات والنقل، تربط النباتات مع بعضها وتيسر تبادل المغذيات و تحفر الحشرات أنفاقًا تشبه الشوارع، تهوّي التربة وتساعد على حركة الماء والهواء. أما البكتيريا والفيروسات، فبعيدًا عن كونها طفيليات، هي تساهم في تنظيم التجمعات الحية و أسس تحويل المواد العضوية إلى الجزيئات الصالحة للإمتصاص و الهضم من قِبَل النباتات..

لا ينكشف هذا البُعد الخفي إلا بتبديل مقياس الرؤية؛ فالتربة التي تبدو لعين الإنسان صلبةً جامدة وصامتة، تُفصح في المستوى المجهري عن وجهٍ آخر، كمدينة نابضة تضج بالحركة، تعج بفاعلين يتفاعلون على الدوام. إنّ استعارة المقياس تذكّرنا بأنّ الحياة نسيج متصل الحلقات، وأن ما نراه ثابتًا أو متجانسًا ليس إلا صورةً لتوازنٍ ديناميكي يتجدد في كل لحظة.

وعليه، فليس الأمر مجرد مقاربة علمية إذا تمَّ النظر إلى التربة بمثابة كيان حي، بل هو أيضًا دعوة فلسفية وأخلاقية، يقتضي الإقرار بقيمتها الذاتية بمعزل عن نفعها الزراعي أو مردودها الاقتصادي، و إعادة للتفكير في علاقتنا بالمقاس الزمني حسب سلم الأشياء، حيث تُبنى التربة وتتحلل وفق إيقاعات جيولوجية وبيولوجية أبطأ بما لا يُقاس من أعمار البشر. ومن ثمَّ تتجلى الحاجة إلى رؤية شمولية تُعامل التربة كشريكٍ أصيل، ومصفوفة أساسية يتوقف عليها وجود و إستمرارية الحياة الإنسانية ذاتها.

ليست التربة مجرد خلفية صامتة، بل هي مجتمع حي متعدد الأشكال ومتطور بالتوازي، يشارك كل عنصر فيه — سواء كان مرئيًا أو غير مرئي — في عمل جماعي يتجاوزنا. القول بأننا نسير «على» التربة هو مجرد وهم في المنظور؛ فالحقيقة أننا نعيش معها، غارقين في شبكة من العلاقات التي نعتمد عليها ^[2,3]^.

1. نسبية «عقم» التربة

في الزراعة التقليدية، يُطلق أحيانًا على التربة الفقيرة اسم «عقيم» إذا لم تستطع دعم إنتاج النباتات المفيدة للإنسان. ومع ذلك، فإن هذا المفهوم مرتبط بالنظرة الإنسانية المركزية. حتى في التربة الصحراوية، توجد موائل وظيفية تحتوي على ميكروبات متكيفة مع الظروف القاسية ^[4,5]^ . يظهر العقم الظاهر فقط على أنه غياب النباتات القابلة للزراعة، وليس غياب الحياة أو الدورات الكيميائية الحيوية الضرورية.

2. علم البيئة الوظيفي للتربة الصحراوية

تمتاز النظم البيئية الصحراوية بتنوع وظيفي متكيف مع الجفاف:

- الميكروبات: البكتيريا، العتائق، والبكتيريا الزرقاء تقوم بالتحلل، وثبت الكربون والنيتروجين، والمحافظة على الدورات الحيوية الضرورية ^[6,7]^.

- الفطريات الميسورية: تساعد النباتات المبكرة على امتصاص الماء والمغذيات، وتدعم تثبيت الغطاء النباتي وتعزز الإنتاجية الأولية الصافية ^[2,3]^ .

- الماكروفونا: مثل الديدان الأرضية والحشرات، تحفر أنفاقًا تعزز تهوية التربة، وتسهم في نفاذية المياه واحتجازها.

- القشور البيولوجية (Biocrusts): تشمل الطحالب الزرقاء، الأشنات، والطحالب الصغيرة، تعمل على تثبيت التربة، تحسين النفاذية، والمساهمة في تخزين الكربون ^[8,9]^ .

تشكل هذه التفاعلات نظامًا بيئيًا ديناميكيًا، حيث لا تعتمد خصوبة التربة على نوع واحد، بل على تآزر المجتمعات البيولوجية ضمن الموائل.

3. قراءة فلسفية ومركزية للإنسان

لا يقتصر توصيف الصحراء بأنها «عقيمة» أن يكون رؤية محدودة بل و خاطئة ؛ فهو يُختزل مفهوم الخصوبة فيها في القدرة على إنتاج نباتات نافعة للإنسان فحسب. بيد أنّ الصحراء، في حقيقتها، موئل حيّ قادر على احتضان ملايين الكائنات المتكيفة بشكل جد متطور و رفيع و بدرجات عالية، والتي تترك أثرًا بالغ الأهمية على توازنا دقيقا على محيطاتها المباشرة و الغير المباشرة، بل وعلى التفاعلات والدورات البيئية العالمية كذلك^[10]^. ومن ثمّ، لا يكون السؤال الجوهري هو: «هل التربة حيّة؟»، بل هو : «لِمَن تُعَدّ التربة حيّة، وفي أي سياق بيئي،، و على أي سلم، وبأي معايير و وسائل للقياس؟».

4. الآثار العملية والأخلاقية

لفهم هذا الواقع الحيوي، تداعيات مباشرة على الزراعة وإدارة الأراضي الصحراوية ، تتطلب استعادة خصوبة التربة مراعات الشروط الآتية :

- الحفاظ على التنوع الميكروبي والفطري وتجديده،

- المحافظة على أو إعادة إنشاء القشور البيولوجية،

- تكييف الممارسات الزراعية مع الديناميكيات الطبيعية للموئل (إدارة المياه، تغطية التربة، إضافة المادة العضوية).

الصحراء منظومة متكاملة ومعقّدة، قد تبدو مُشفَّرة في ظاهرها، لكنها سخية العطاء لمن يحسن فك رموزها. فهي كيان بيئي حيّ نابض بالتوازن والدينامية، يستدعي قراءة متأنية وفهماً عميقاً، ومن ثَمّ ابتكار مناهج حوارية معها تفتح أبواب كنوزها، وتجعل من التعايش والتفاعل الإيجابي مع بيئتها أولوية ملحّة.

تُجمع الدراسات الحديثة على أنّ مقولة «صحراء عقيمة» ليست سوى من باب التصوّر السطحي المبسّط أو من باب التعبير الأدبي (المجازي)، بينما أن الواقع البيئي و العلمي هو أن كل موئل، مهما اشتدت قسوة ظروفه، فهو يضم منظومات حية متكاملة قد صاغتها عوامل المناخ والجيولوجيا لتتكيف مع نواميسه الدقيقة وتتناغم مع حدوده الطبيعية^[6,7,4]^. ومن ثمّ، فإنّ مفهوم «الصحراء» لا يُدرَك في إطاره الزراعي الضيق، بل في أبعاده الجغرافية والجيولوجية الأوسع، حيث تنكشف لنا طاقاتها الكامنة حين يُعتمد نهج بيئي متوازن يقوم على الإدارة الرشيدة للموارد المائية، واستعادة القشور البيولوجية، وتعزيز الديناميات الميكروبية والفطرية؛ فتتجلّى الصحراء عندئذٍ لا كمجال قاحل و فراغات بيولوجية خاملة، بل كنُظم حية معقّدة ذات ثراء وظيفي بيئي قادرة تماماً على الاستجابة والإنتاج، بل وعلى الإثمار بعطاء يفوق كل توقّع.

و هكذا فيعتمد استقرار هذه النظم وتجددها على تعم مستوى فهمنا لآلياتها الطبيعية، وعلى قدرتنا في إدارة توازناتها الحيوية باحترامٍ لخصوصياتها الإيكولوجية. ^[2,10]^.

المراجع

- ASM (American Society for Microbiology). (2019). Metabolic adaptations of desert microbes. mSystems, 4(5). https://journals.asm.org/doi/10.1128/msystems.00495-19

- Zhang, X., Li, Y., & Wang, H. (2023). Role of arbuscular mycorrhizal fungi in desert ecosystems. Diversity, 15(3), 391. https://www.mdpi.com/1424-2818/15/3/391

- Liu, Q., Chen, J., & Zhao, Y. (2024). Long-term role of mycorrhizal fungi in arid ecosystems. Plants, 14(7), 1099. https://www.mdpi.com/2223-7747/14/7/1099

- PubMed. (2017). Microbial community structure in hyperarid Atacama desert. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28593197/

- ASM (2019). المرجع السابق

- PubMed. (2023). Microbial diversity in Atacama desert soils. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37890638/

- Frontiers in Plant Science. (2024). Microbial communities in arid soils. Frontiers in Plant Science, 15, Article 1294173. https://www.frontiersin.org/journals/plant-science/articles/10.3389/fpls.2024.1294173/full

- Wired. (2021). The fragile skin of the desert: Biocrusts and ecosystem function. https://www.wired.com/story/the-fragile-skin-of-the-desert-cant-take-much-more-heat

- Reddit. (2019). Grit-crusts and desert soil communities. r/Ascomycete. https://www.reddit.com/r/Ascomycete/comments/e91rbi

- BioSciPublisher. (2020). Actinobacteria and carbon fixation in hyperarid zones. MSB, 14(3). https://bioscipublisher.com/index.php/msb/article/html/3944